京都大学アイセムス(高等研究院 物質―細胞統合システム拠点:WPI-iCeMS)の鈴木淳教授、大和勇輝元研究員らの研究グループは、がんや自己免疫疾患を起こす細胞など、体内における不要細胞を標的として貪食により除去する新しいタンパク質「クランチ」(Crunch, Connector for Removal of Unwanted Cell Habitat)を開発しました。

体内に蓄積されると、がんなど病気の原因になる不要な細胞の除去を効率化するタンパク質「クランチ」を開発したと、京都大の研究チームが3日、英科学誌に発表した。マウス実験で確認した。がんや、誤って正常な細胞を攻撃する自己免疫疾患などの新たな治療法につながると期待できるという。

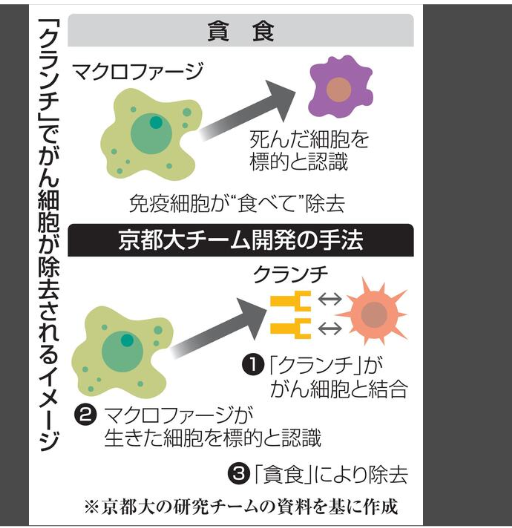

体内にある不要な細胞は、死なずに臓器内で蓄積されると、がんなどさまざまな病気の原因になる。通常、細胞死の後にマクロファージなどの免疫細胞によって“食べられる”「貪食」と呼ばれる働きで除去される。ただ、簡単に死なないことが課題とされていた。

研究チームは、死んだ細胞の表面には、免疫細胞に貪食の標的として認識させる物質が現れることに着目。代わりとなる物質があれば、生きた細胞も貪食の標的になると考え、クランチを開発。一部のタンパク質を置き換えれば、標的にする細胞の種類を変えられるという。

がんを移植したマウスにクランチを投与したところ、がん細胞の増殖が抑えられた。自己免疫疾患があるマウスでも、病気の原因となり得る細胞の数が減った。

二葉鍼灸療院

二葉鍼灸療院